【クラリネット】管楽器奏者の永遠の悩みアンブシュアの仕組み・練習方法とは?

皆さんこんにちは、クラリネット奏者の林みのりです。

今回はクラリネットのアンブシュアについてお話ししていきたいと思います。

アンブシュア…管楽器奏者の永遠の悩みであり、開拓しがいのある壮大なテーマですね。そして人によって言ってることが結構違うテーマでもあります笑。

ですので、今回は私が今まで習ってきたもののなかで、一番納得でき、自分も良い方向に変化したと実感できた、論理的なアンブシュア法をご紹介します(ややアメリカ寄りのアプローチです)。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

アンブシュアの大前提

最初に必ず言っておかなければならないのが、アンブシュアは、非常に個人差の出やすいものだということです。

体の構造が一人一人違うように、口の構造(筋肉・歯の並び・舌の長さetc.)も一人一人違うものです。

その全ての口に当てはまる唯一のアンブシュアなんてものは、存在しないのではないでしょうか?

自分にピッタリくるアンブシュアを模索することは、かなり孤独な戦いです。

今日、明日ですぐに変えられるものでもないので、自分が今どのような問題解決のために練習しているのか、どこを変化させたら音がどう変わったのか、逐一確認しながら試行錯誤しなければなりません。

そうでないと簡単に泥沼にハマってしまいます。アンブシュア改善を論理的に進めることは、遠回りなようでいて、一番自分のためになってくれると思います。

よく耳にする「正しいアンブシュア」という言葉は、「良い音の出るアンブシュア」と言い換えてしまいましょう。一人一人が、それぞれの「良い音の出るアンブシュア」に近づけるように、少しでもお手伝いできればと思います。

こんな症状にご注意

まずは、「良くないアンブシュア」とはなんなのかを考えてみましょう。

楽器を吹いていて、なんだか吹きにくいなぁ、悪循環に陥りがちだなぁという時、アンブシュアに問題があることは多いです(もちろんさまざまな要因は考えられますが!)。

以下のような状況になった時は、もしかしたらアンブシュアの改善が問題解決の糸口になるかもしれませんので、自分に当てはまっていないか確認してみてください。

1.吹いていると段々息漏れしてしまう

息漏れとは、楽器を吹いている最中に、口(の両端・片端からが多いです)から息が漏れてしまい、100%楽器に息を入れることができなくなる状況のことです。

通常は息漏れしない人も、長く楽器を吹いたり、口の筋肉のスタミナが切れることで起きたりします。

息漏れしてしまうと、アンブシュアが崩れやすくなって楽器を吹くことが困難になったり、息漏れの音自体が雑音となって音楽を阻害してしまいます。

息漏れしてしまう理由としては、

・アンブシュアを噛みすぎて疲れる→息漏れ→さらに疲れる→息漏れが癖になる…のループ

・逆にアンブシュアがゆるすぎて隙間から息漏れしてしまう

などがあると思います。

2.リードミスを多発してしまう

リードミスとは、本来鳴らしたい音よりも数オクターブ高い音に裏返ってしまう状況のことです。

リード本体やセッティングにも原因があるかもしれませんが、下唇の位置(詳しくは後述します)が大きく関係していると思われます。また、アンブシュアの噛み過ぎによっても起こりがちです。

3.潰れたような音・広がったような音になってしまう

これは、上唇と下唇の筋肉のバランスが崩れていることが要因かもしれません。

下唇の噛む方向の力が強いと、潰れたような、ビャーとした音になってしまいます。

逆に上唇のマウスピースに集める筋力が弱いと、広がりやすい、割れてしまいやすい音になってしまいます。

普段の自分の口の構造を知ろう

アンブシュアを論理的に考えるために、まずは普段の口の、主に内部の構造について軽く知っておくと良いと思います。

口の外側は、鏡で見ればわかると思いますが、唇があり、その周りに筋肉がありますね。一番人によって違いがあるのは、下顎の骨格(歯並びや噛み合わせと関連あり)だと思います。

口の内部、これを鏡で隅々まで把握するのは大変です。ひとつずつ取り出して考えてみましょう。

まず一番外側に歯が並んでいて、それに併せて上顎と下顎がありますね。口を閉じている時の舌の位置はどうでしょう?大抵の人は上顎の天井(軟口蓋:なんこうがい)に舌がぴったりくっついているのではないでしょうか。もし口を閉じていて、どうしても舌が宙に浮いてしまうなら、それはちょっと珍しいかもしれません(低位舌:ていいぜつ という症状かもしれないので、気になる方は詳しくお調べになってください)。

言葉を発音すると、舌が軟口蓋にくっついたり離れたりします。舌の根っこ(舌根:ぜっこん)は喉の奥に続いており、これも発音によって位置が変化します。

これが普段の口の構造です。

次に実際に楽器をくわえてみた時の口の構造について説明していきます。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

外側のアンブシュア

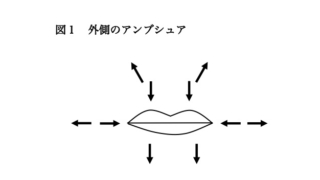

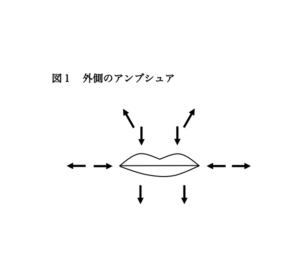

楽器をくわえた時の口の外側について、以下の[図1]をみてください。矢印の方向に筋肉を引っ張るイメージです。

唇の上の筋肉はマウスピースを覆うようにつつみ、噛む筋肉と、逆に鼻の方向に引っ張る筋肉とを、両方使うと噛み過ぎを防げると思います。

その上で歯をマウスピースに当てます。上顎、もとい上の歯がマウスピースに当たる位置、つまりくわえる深さによって音色や吹奏感に違いが出るので、色々な位置を試してみることをおすすめします。

深くくわえると音が広がり、浅くくわえると音がまとまります。ちょうどいいポイントを探してください。

左右の筋肉は、上の筋肉に従ってマウスピースを沿うように包んでいるはずです。

外側のアンブシュアで注意されがちなのが、下唇の筋肉です。まず下唇を巻き込んだ形でくわえます。

この図では、下顎は噛む力はあまり使わず、下の方向に引っ張る矢印が書いてあります(下顎の表面の皮が平らになるイメージ)。

逆の噛む方向に力を加えすぎて、リードの振動を止めてしまうことが起こりやすいので、注意しましょう。

下顎の噛みすぎ、ゆるすぎは、音程にも非常に影響します。

クラリネットの音程は、

・低音/音量が大きい音=音程が低くなりやすい

・高音/音量が小さい音=音程が高くなりやすい

ということは、なんとなく知っていると思います。それは何故でしょうか?

それは、リードとマウスピースの隙間の幅が変わってしまっているからなのです。

以下の[図2]をみてください。

例えば低音をcresc.するとします。すると下唇の圧力がゆるんでしまい、自然とリードとマウスピースの隙間が広くなるので、音程が下がっていってしまいます。

そうならないよう、cresc.しながら下唇の圧力を強くし、隙間の幅が一定になるようにすることで、音程を極力下げずにcresc.できます。

逆に高音のdimin.は口を締めがちなので、これも隙間の幅を意識しつつ、アンブシュアを緩め気味にすると良いです。

下顎の骨格は人によってかなり違うので、一概に正しい形は決めにくいものですが、この、リードとマウスピースの幅が常に一定になるように圧力を調節することを意識していれば、自然と自分に合ったアンブシュアが定まってくると思います。また、闇雲に音程を操作しようとするより、安定した音程感を得ることができるでしょう。

下唇の位置問題

下顎について、さらに語るべきこととして、「下唇の位置問題」があります。なんじゃそれ、と思われる方に言い切ってしまいましょう、下唇は、音域によって適切な位置に移動させる必要があるのです。

上の歯の位置については、いろいろ試したり考えたことのある方は多いと思いますが、下唇の位置についてはどうですか?ましてや、下唇の位置を演奏中に動かすなんて、やったらダメなことなんじゃないの?と思う方もいると思います。

私も、無闇に下唇の位置を変えてしまうことは、アンブシュアの崩れにつながる、おすすめできないことだと思います。なので今回説明することも、少しずつ感覚を掴みながら、ゆっくり会得していただきたいです。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

倍音練習 基礎編

まず説明しなければならないのが、「倍音」についてです。

実際出してみるのが早いでしょう。楽器を構えて、開放のソの音を吹いてみてください。

次に指は変えずに、マウスピースをかなり深くくわえて(つまり悪いアンブシュアで)息を思いっきり入れて吹いてみてください。

ピーッと、リードミスのように裏返った高音が出たのではないでしょうか?

これがいわゆる「倍音」です。この時に、下唇の位置は、普段よりリードの下の方になったと思います。つまり、倍音を出すのには、下唇の位置を変えることが必要になってくるわけです。

倍音は、どんな楽器にもあるものですが、クラリネットはその楽器の構造上、倍音の重なり方が特殊で、基音(第1倍音)に対して、第3倍音、第5倍音、第7倍音…と、奇数倍音のみで重なっていきます(フルートやオーボエは第1倍音、第2倍音、第3倍音、第4倍音…と順次重なっていきます)。

なんだか小難しい話になってきましたね…あと少し説明したら、実際に吹いていただきましょう。

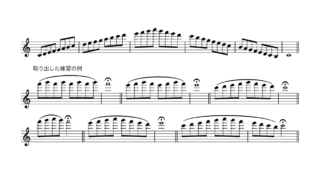

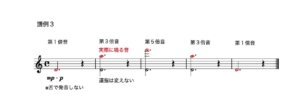

下の[譜例1]をみてください。この譜例は、どの音域がどの倍音にあたるのか、半音階スケールの中で示したものです。

こうやってみてみると、吹奏感に変化が生じやすいポイント(例えばチューニングのシに移る時とか)で倍音が切り替わっていることが多いですね。

勘の鋭い方はお気づきかと思いますが、つまり、倍音によって適切な下唇の位置があるなら、その倍音域に合わせて下唇の位置を変えれば、より楽に音が出せるようになる!ということなのです。

楽器を吹く前に、イメージアップをしておきましょう。

唇に人差し指を真っ直ぐ当てて、「い」と言ってみてください。その時の、指に当たっている下唇の位置が第1倍音の時の位置です。

今度は「よ」と言ってみてください。少しだけ下唇の位置が下がりませんでしたか?そこが第3倍音の下唇の位置です。

今度は「お」、更に下唇の位置が下がりました。これが第5倍音の位置です。

唇の位置の移動とともに注意して欲しいのが、顎のジョイント部分です。

耳の後ろの下の方に、顎の関節(ジョイント)があります。そこに指を当てて「い」「よ」「お」を発音してみて、顎のジョイントが開いていく感覚を掴んでください。

あくまでイメージなので、正確な位置ではないかもしれませんが、下唇を下に移動させ、同時に顎を少し開いていく感覚を、なんとなくつかめましたか?

では楽器で実践してみましょう。

まず[譜例2]のレの音を、ごく普通に吹いてみてください。

次に、指や上唇の位置は全く変えず、下唇の位置だけを、ほーんの少しリードの下の方に移動させてみてください(先程の「よ」のイメージを思い出して!)。1mmもない、外側からみただけではわからないくらい少しです!

その状態で、舌で発音せずに、mp〜pで音を出してみてください。1オクターブ上のラの音が出たら成功です。これが第3倍音です。

最初からこの倍音を出すのは本当に難しいので、変わらずレの音が出たり、もっと高い音が出てしまっても落ち込まず、普通の口と、ちょっと下唇を動かした口とを、何回か交互にやってみてください。

ラの音が出るようになったら、次は、さらにほんの少し下唇をリードの下の方向へ移動させて、同じように指は変えずに音を出してみてください(「お」の口ですよ!)。先程のラの音の、さらに1オクターブ上のファの音が出るはずです。これが第5倍音です。

まずはこの2つの、第3倍音と第5倍音をスムーズに出せるよう、[譜例3]のように練習してみてください。

忘れちゃいけないのが、

・舌で発音しないこと

・指や上唇の位置は変えないこと

・「い」「よ」「お」のイメージ!

・fではやらず、mp〜pでやる

これらを思い出しつつ、地道に練習してみましょう。

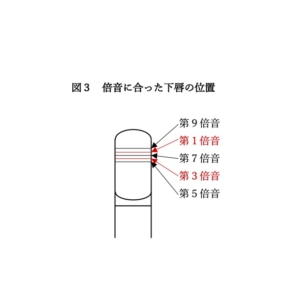

下の図は、倍音によって変化する、リードにあたる下唇の位置を表したものです。これを見ると、第3倍音・第5倍音・第7倍音は、第1倍音よりも、下顎がリードの下の位置になっています。逆に第9倍音の下顎の位置は、第1倍音よりもリードの先端の位置になっています。

第3倍音、第5倍音を出すことに慣れてきた人は、[図3]を参考にしながら、第7倍音、第9倍音も出せるか、練習してみましょう。

この倍音練習は、上記の[譜例2]のレが一番簡単で、そこから低い音にしていくと段々難しくなっていきます。

上は開放のソまで、下は最低音のミまで、倍音を吹きこなせることが理想ですが、低音はかなり難しい(私は吹けないです…)ので、できる音域までで大丈夫です。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

内側のアンブシュア 舌の位置は謎が多い?

では次は、内側のアンブシュア、ズバリ、演奏中の舌の位置についてお話ししていきます。

曖昧なことを言うようで恐縮なのですが、舌の位置については、クラリネット界では未だ研究中の分野といえます。

何故なら、演奏中の口の中を直接見ることは不可能であり、人間の各々の感覚が違う以上、実際のところどうなっているのかは把握しづらいためです(昨年、顎の下からエコーを当て、舌の位置を測りながら演奏する実験の機会に恵まれましたが、映像がやや不明瞭で、確信を持って舌の位置を把握するには至りませんでした)。

舌の位置は、研究中の分野を知るという意味でもとても興味深いものですので、ぜひ知っておいていただきたいです。

舌の位置は、先程の倍音の話と繋がってきます。

倍音の練習「い」「よ」「お」を、楽器なしでもう一度やってみてください。その時の舌の位置(舌の形)に違いはありましたか?

おそらく多くの人が、「い→よ→お」の順で、舌の先が下に下がったのではないでしょうか。それに伴って舌根は高くなっていったはずです。

これを楽器を使った倍音練習に応用してみましょう。第1倍音のときより第3倍音、第3倍音より第5倍音…と、段々舌根の位置を高くしていくと、より楽に倍音が出せるようになります。

「にぇ」や「へぇ」と発音してみて、舌の形をイメージアップさせてください。舌根から舌の真ん中あたりは軟口蓋に近く、舌先はそれより低い位置になると良いです。

この舌の位置を掴む練習として、以下の[譜例4]をやってみましょう。

左手の親指のドの音に、右手のサイドキーの上から2番目を押すと全音上のレの音が出ます。その指で、ド→レと吹いてみてください。

慣れていないと、レの音がひっくり返ってしまうかと思います。このレの音がしっかり綺麗に鳴るように、舌根を高くキープし、雑音が入らずに吹き終えられるよう練習してみてください。

譜例にはレにdimin.を書きましたが、それは上級者向けです。無音になるまで、全く雑音が入らずにdimin.できたら、そこが高音の舌の位置の最適ポイントと言えるでしょう。

倍音練習 応用編

倍音練習基礎編と、舌の位置をマスターしたら、それを実際の楽譜で使い分けられるように、応用練習をしてみましょう。

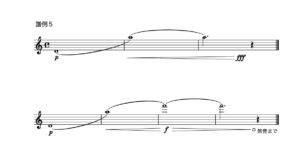

練習1

まずは先程の練習をスラーで繋げる練習です。

まず第1倍音から第3倍音へ、p且つスラーで移行してください。そして第3倍音へ入ったらcresc.します。下顎の開け具合と下唇の位置を確認しながら何回かやってみましょう。

それができたら、さらに第5倍音にスラーで移行し、dimin.することを追加してみましょう。倍音練習におけるdimin.は非常に難しいのですが、舌根の位置を高くキープし、無音になるまでdimin.できると理想的です。

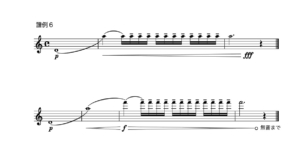

練習2

次は倍音でのタンギングの練習です。

練習1と同様、スラーで第3倍音へ移行しcresc.しながら、今度は16分音符でタンギングしてみましょう。

それができたら、次は第5倍音へ移行、dimin.しながら16分音符のタンギングです。これは大変難しいです。

正直これができたら、pで高音のタンギング、という、クラリネット奏者にとって恐怖でしかない楽譜を、完全に吹きこなせるようになってしまいます!私も精進して会得していきたい練習です…。でも難しいですこれ、本当に。

これらの倍音練習を難なくこなせるようになった時、あなたは既に、倍音に合わせた正しい下唇の位置を身につけているはずです。

特に、今まで裏返りやすかった跳躍や、音域によって音色にばらつきが出ることが改善されるでしょう。

オーケストラの楽曲から見る実践編

ここからはちょっとおまけです。今までの練習が、実際の曲のどのような場面で活用できるのかみてみましょう!

以下の[譜例7]は、オットリーノ・レスピーギ作曲の「ローマの松」より抜粋した、3楽章のクラリネットの素晴らしく美しいソロです。

この楽譜を見て、先程までの練習を応用できる部分があることを、もうお気づきのことと思います。

例えば、2度目のppのフレーズに書かれたレ→ド♯は、サイドキーのレ、それに左手の人差し指を追加したド♯で練習してみてください。それができれば、正規の指での演奏が百発百中になるはずです。舌の位置に注意ですよ!

1回目のpのフレーズと2回目のppのフレーズは、かなり音量差を付けなければならないので、音程が大きく変化しないよう、唇の圧力を調節すべし。

そして全編にわたって跳躍の多いフレーズなので、倍音練習が必ず活きてきます。

pで倍音の異なる音の跳躍、音量の変化に対応した音程感のコントロール、舌の位置のキープ力、全てができていれば、このソロを、これ以上ないほど自由に演奏できるでしょう!

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

最後に

いかがでしたか?ちょっと難しいことを長々と書いてしまいました…。

アンブシュアで最も危険なことは、闇雲に矯正したり、なんのための練習をしているのかを見失ってしまうことではないでしょうか。

アンブシュアを理論的に練習していくことは、何か問題につまづいた時に、どこに問題があるのかを把握しやすく、軌道修正もしやすいです。泥沼にハマりやすいテーマだからこそ、ご自身が理論的に納得できるエクササイズを読み漁り、コツコツと体得していってください!

もちろん、信頼できる先生に直接教えていただくことが一番だとは思いますが、難しい状況の方も多いと思いますので、ますます自分の嗅覚や違和感を大事にしていって欲しいなぁと思います。何か迷ってしまった時には、Creatoneの動画が助けになってくれると思いますので、存分に頼りにして練習していってください!

執筆者情報

林 みのり(Minori Hayashi)

Twitter:https://twitter.com/hromini

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100009877154524

レッスンご希望・ご相談の方はmoyashicl@gmail.

略歴

東京都出身。都立総合芸術高等学校音楽科、東京藝術大学卒業後、 同大学院修士課程に在学中。藝大奏楽堂モーニング・コンサートにて、藝大フィルハーモニア管弦楽団とJ.フランセの協奏曲を共演。BCJクラリネット・アカデミー2019奨励賞、市川市文化振興財団第4回即興オーディション優秀賞受賞。

W.Fuchs、C.Neidich、大島文子、A.Carbonare、M.Collins、M.Arrignon、F.Héau 、N.Baldeyrou各氏のマスタークラス及びミュージックセミナーを受講。これまでに竹森かほり、鈴木生子、三界秀実、伊藤圭、野田祐介各氏に師事。