【クラリネット】スケール練習について基礎から応用まで解説!おすすめの教則本までご紹介。

皆さんこんにちは!

クラリネット奏者の林みのり(はやしみのり:都立総合芸術高等学校音楽科、東京藝術大学卒業後、 同大学院修士課程に在学中。詳細は記事最下部に掲載)です。今回のテーマは「クラリネットのスケール練習」です。

スケール練習というと基礎練習の中でも難しい、なんとなく自信がない..という声をしばしば耳にします。私もかなり長いことそう思っていましたが、今回ご紹介する練習方法で苦手意識が上達するわくわくに変わっていきました。スケールに苦手意識のある方にこそ、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

どうしてスケールを練習するの?

今回のテーマであるスケール(日本語で言うところの音階)、皆さんはどのようなイメージを持たれていますか?

皆さんが練習している曲を思い浮かべてみてください。さまざまな音型、アーティキレーション、難しいパッセージがあり、その一つ一つを練習しなきゃと思うと気が遠くなりますよね。

しかし、よくよく楽譜を見てみれば、どんなフレーズも音と音のつながり=スケールの延長であることがわかります。

わかりやすい例を挙げてみましょう。

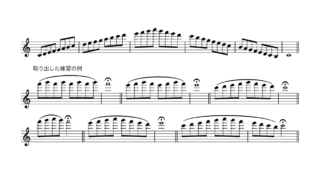

以下の譜面、サン=サーンス作曲「クラリネットソナタ変ホ長調作品167」の第4楽章を見て下さい。

4小節目はFdur(ヘ長調)のアルペジオ(日本語で分散和音)、5小節目は同調のスケールとアルペジオ、6小節目はgmoll(ト短調)のアルペジオというように、スケールやその派生形で楽譜が成り立っています。日常的にスケールをこなしていたら、一見難しそうに見えるこの楽譜も、難なく吹きこなせるのではないでしょうか?

※上記の分析は和声的には正しくありませんよ!あくまで1小節ずつ取り出して、便宜上スケールに当てはめた場合です。

つまり技術面において、様々な形のスケールをマスターすることは、同時にどんな曲のどんなフレーズもマスターすることに(理論上は)なるはずです。そう考えるとこんなに効率的な練習もありませんよね。スケール練習は楽器を吹くあらゆる場面で必ず活きてくる、実践的な練習方法と言えます。

スケール練習は和声感を養うのにも有効です。管楽器奏者は普段の個人練習のなかで、耳から和音を聴く機会が少ないと思います。スケール練習をするなかで物理的に聴こえる和音ではなく、自分の頭の中に和音を鳴らして補足することで常態的に和声感を培うことができます。

また、毎日のスケール練習は、その日の自分の調子を確かめる材料になります。特に日々違うホールや練習室で音を出す人は、その日のスケールを通してホールの特色やリード・自分自身の調子を見極め、その時々で最適なセッティングを選べるようになるでしょう(スケールに限らず、何か自分のなかで調子の指標となる基礎練習を決めておくことが良いかもしれません)。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

クラリネットのスケールの練習方法

スケール練習の前に

スケールの練習の前に、自分が正しい姿勢で音を出せているか確認しておきましょう。まず開放のソの音のロングトーン[譜例1]を、以下のポイントに注意して行います。

ポイント①

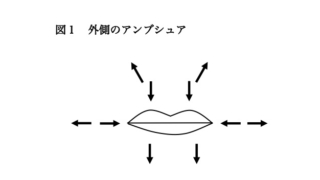

ロングトーンの途中でアンブシュアが変化してしまっていないか。以下の[図1]の矢印の向きに口周りの筋肉をコントロールすべし(この矢印全てを意識しながら楽器を吹くことはほぼ不可能なので、大まかな筋肉の流れを把握するくらいのイメージで大丈夫です)。

ポイント②

息のスピードは一定になっているか。特にdecresc.の際に息のスピードまで落としてしまわないように!減るのはあくまで息の量のみです。

ポイント③

舌の奥の位置が下がっていないか。個人差はあると思いますが、下の付け根(舌根)の位置が舌の先より下がることのないように。

ポイント4

さらに気をつけられる人は、decresc.しても音程が上がらないように。口の締め過ぎによって音程が上がる場合が多いです。逆に口が緩むと音程は下がります。

これらのポイントを意識しながら開放のソで確認したあと、あらゆる音域でのロングトーンをやってみてください。

コツは、ロングトーン練習の時に鏡で口元を見ながらやることです。視覚的に自分の体の変化・力みに気づきやすくなります。小さい鏡を譜面台や机の上に乗せてみても大丈夫ですが、首や姿勢がおかしくならないよう工夫して置いてください。全身鏡があればベストです。

スケール練習基礎編

ロングトーンをクリアしたらいよいよスケールの練習です。基本的にスケールは長調12、短調12の計24種類あります(和声的短音階や旋律的短音階などを含めると増えていきます)。とはいえ、最初から全調やる必要はないので、少しずつクリアしていきましょう。

まず一番とっつきやすいCdur(ハ長調)の音階[譜例2]を、ゆっくりレガートで吹いてみてください。途中で何回ブレスを取っても構いませんので、できるテンポでやってみてください。高い音が難しい人は、括弧内の音をカットするなど、ご自分でアレンジしてみてください。

ポイントは、スケール全体が大きくなめらかなフレーズになるよう意識すること。音・音域によって、音量や音質の差からでこぼこして聴こえてはいませんか?そういう時は、一回ロングトーンに戻って、あらゆる音域でアンブシュアや息の流れを再度確認してください。フレーズ感を意識するために以下の[譜例3]のように、最初4つずつに区切って考えても良いです(スラーの頭を長めに吹くつもりで!)4つ区切りをだんだんと8、16…というように長く取っていくことで、フレーズを長く取ることに慣れていきましょう。

続いてスタッカートでスケールを練習してみましょう。スタッカートの練習は2つの段階を踏むと良いです。

手順1

まずは舌を使わず、息だけで音を切ってみてください。息を当てるポイントを掴む練習です。

ポイントは、音の立ち上がりをほぼ無音のところから始めることです。[譜例 4]のように、1つの音のなかでcresc. decresc.をするイメージです。この練

習はコツを掴むまでが難しいので、レガート時の倍は遅くしたテンポから始めるのをおすすめします。

手順2

それができたら、リードに舌をつけてスタッカートをしてみましょう。

ここで重要なのが、息のみで音を切る時と、舌で音を切るときの違いを意識することです。以下の[図2]を見てみてください。

これを見ると、舌をつけることによって変化しているのは音の立ち上がり「のみ」ということがわかります。スタッカート練習で陥りやすいのが、舌と一緒に息の流れも止めてしまうことです。スタッカートが苦手な人は、レガートの時や息のみで切っている時と息の流れやアンブシュアを無意識に変えてしまっているかもしれません。あ、今息が詰まっているなというときは、息のみで切る手順1の練習を織り交ぜつつ進めると、楽なスタッカートが自然に身につくはずです。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

スケール練習応用編

レガートとスタッカートのスケールをマスターした人は、個人的に超役に立つ「スケールの変奏(完全に造語です)」にチャレンジしてみてください。

最初の変奏はアーティキレーションの変奏[譜例5]です。

ポイント1

スラーの頭を長めにとること

ポイント2

スラーの終わりの音は短く切ること

アーティキレーション変奏は特にスラーの終わりを短く切ることが難しいので、テンポはゆっくりと、しかし確実にアーティキレーションを変化させてください。

E.F.G.H.の3つずつスラーのかかった形は上記のポイントに加えて、スラーの終わりの1つ前の音をスラーの頭よりさらに長くとることを意識してください。

2つ目の変奏はリズムの変奏[譜例6]です。

リズム変奏の時は、長い音符の時に息で押してしまわないように気をつけてください。息の圧力は一定でリズムのみを変化させることを意識しましょう。

これら変奏練習によって、指がから回る、いつも同じ箇所で転んでしまうといった問題が改善されるはずです。譜例は Cdur のみ記載しましたが、全調でこの練習をすると楽器を吹くことが格段に楽になると思います。

スケールから派生した練習もやってみよう!

スケール練習にだいぶ慣れてきたなという方には、

・アルペジオ(分散和音)

・3度音程の練習

・5度音程の練習 etc.

といった、スケールから派生した形の練習をやってみることをおすすめします。

譜例を少し載せておきますので、参考にしてみてださい。

これらの練習にも応用編の変奏を適用できます。こう考えていくと、練習に終わりはないですね!スケール練習はとても奥が深いのです。

自分だけのスケール練習を作ろう!

ただ、これまで紹介した全部の練習を全調毎日やっていたら、スケールだけで日が暮れてしまいます(時間のある日は、1日中スケール練習というのも良いと思います!)。

私が今のところ日々の練習に取り入れているのは、

・スケール:レガート

:スタッカート

:A.~H.のアーティキレーション

の変奏どれか一種類

・アルペジオ:レガート

これを全調で毎日やることです。

スケールのアーティキレーション変奏は、毎日変えていけば8日で一周できる計算です。

これでも30分程度かかってしまうので練習時間の確保が難しい日は、自分で好きにカスタマイズして練習しています。

例えば今日はレガートだけにしよう、全調じゃなくてシャープ調だけにしよう、時間があるから変奏全部やっちゃえ!等々、組み合わせは自由です。

スケール練習におすすめの教則本

とはいっても自分で練習を組み立てることは、最初は難しいと思います。そんな時は既存の教則本を参考にしましょう。

段々スケール練習に慣れてきたら、1冊だけでなく多くの教則本を(こっそり立ち読みでもいいので…)見て、良い練習になりそうなものを自分で組み合わせるのが良いと思います。

おすすめ教則本1

ロルフ・アイヒラー「クラリネットのためのスケール」国立音楽大学出版

クラリネットのスケール教則本の最もポピュラーなものの1つです。スケールの他にクロマティックスケール(半音階)や指の補強練習も載っています。 余談ですがA4強の大きさのものが出版されたので持ち運びにも便利になりま した。

おすすめ教則本2

イヴス・ディディエ「クラリネット奏者の為の音階 第1巻 -19世紀の音楽 – 」アンリ・ルモアンヌ出版

見開きでスケール以外の練習譜(3度音程やアルペジオなどなど)も多く載っており、見やすく効率的な教則本です。個人的には、スケールを和声的に捉えられる教則本だと思います。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

おすすめ教則本3(上級者向け)

横川晴児「音階と運指」ルデュック出版

高音域までのスケールの教則本です。後ろのページに多くの運指も載っているので、1冊持っていると非常に便利です。かなり上級者向けなので、スケール をさらにレベルアップしたい人向けです!

最後に

いかがでしたか?

今回は主に、私が現段階で良いと思っているスケールの練習方法を紹介しました。もちろんこの練習方法をやれば完璧!というわけで はなく、数ある考え方の1つを紹介したに過ぎません。

基礎練習というものは日々変化していくべきものだと思います。今の自分に足りないところを重点的に練習したり、先述したように、決まった練習を1つの指標にして自分自身や楽器の調子を確かめることも重要です。スケール練習を単調でつまらないものだと思わず、ぜひ自分の好奇心に従って基礎練習を発展させてください。

Creatoneではたくさんのアーティストのそれぞれのこだわりが溢れています。この記事で納得できないことや、全く違う観点を得られるチャンスですので、ぜひいろいろつまみ食いして、多角的に音楽を楽しんでください!

執筆者情報

林 みのり(Minori Hayashi)

Twitter:https://twitter.com/hromini

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100009877154524

レッスンご希望・ご相談の方はmoyashicl@gmail.

略歴

東京都出身。都立総合芸術高等学校音楽科、東京藝術大学卒業後、 同大学院修士課程に在学中。藝大奏楽堂モーニング・コンサートにて、藝大フィルハーモニア管弦楽団とJ.フランセの協奏曲を共演。BCJクラリネット・アカデミー2019奨励賞、市川市文化振興財団第4回即興オーディション優秀賞受賞。

W.Fuchs、C.Neidich、大島文子、A.Carbonare、M.Collins、M.Arrignon、F.Héau 、N.Baldeyrou各氏のマスタークラス及びミュージックセミナーを受講。これまでに竹森かほり、鈴木生子、三界秀実、伊藤圭、野田祐介各氏に師事。