【サックス】ビブラートのかけ方と仕組み、実用的な練習方法を解説!

こんにちは!サクソフォン奏者の蒙 和雅(もん かずや:愛知県立明和高等学校音楽科を経て、東京藝術大学を卒業。現在同大学院修士課程一年に在学中。詳細は記事最下部に掲載)です。サックスの持つ音や表現の魅力を最大限引き出してくれるテクニック、それがビブラートです。プロの奏者でも日々練習を重ねるほど繊細な奏法なのですが、習得した時の楽しさや表現の可能性は計り知れません。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

この記事では僕が今まで楽器を勉強してきた上で、効果があると思った練習法や重要な注意点を、余す所なくご紹介しています。是非、最後までご覧くださいね!

ビブラートとは?

ビブラートとは、音に波のような揺らぎを加える表現方法であり、サックスに限らず他の管楽器や弦楽器、歌など、楽器種や音楽のジャンルを超えて広く用いられています。皆さんもカラオケに行った際に「ビブラート」の単語を目にしたこともあるのではないでしょうか?

ビブラートを用いることで、音をより豊かに響かせたり、音の持つキャラクターをよりハッキリと変えることができます。それはまるで、使える絵の具の種類が12色から24色に増えるようなものであり、習得すれば音楽の世界がグググッと広がることを実感できると思います。

更に!音量や音程、音色の変化と合わせて自在にコントロールできるまでに熟達したならば、さながら、パレットの上で次々と新しい色を作り出すかのように、多彩な表現力を得ることが出来るでしょう。

サックスのビブラートの仕組みって?

音に揺らぎや波を与えると言っても、その方法は楽器や演奏家によって様々です。フルートやオーボエといった他の管楽器は、お腹(=横隔膜)やノドを用いることが多いのですが、サックスは主にアゴを操作することによってビブラートをコントロールします。

試しにサックスを吹いている状態をイメージをしながら、ウォゥウォゥまたはワウワウと声に出してみてください。下アゴの上下と共に、

A.口元(開く⇄閉じる)とB.口内(広がる⇄狭まる)

動きが感じられるのではないでしょうか。

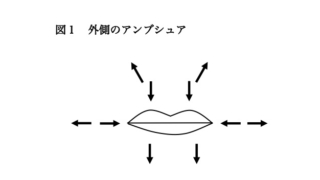

▼参考画像①口内の図解

この二ヶ所の動きは以下のようにサックスの音に影響を与えています。

A.口元の動き

アンブシュアやリードに対する圧力に影響

→音程、響きが変化

開くと…音程が下がる

閉じると…音程が上がる

B.口内の動き

口内を通る息に影響

→音色、響きが変化

広がると…通常に近い状態

狭まると…通常よりも若干息が絞られた状態

といった具合でサックスの音に影響を与えており、こうした変化がリズミカルに繰り返されることによって、ビブラートが生まれるのです。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

挑戦!サックスで初めてのビブラート!(初級)

前置きが長くなりました。早速、サックスで音を出して練習してみましょう!…と言いたいところですが、まず初めに注意点を解説します。何度も言うように、ビブラートとは意図的に音を揺らすテクニックですので、前提として安定して音を伸ばすことのできる技術が必要となります。せっかく身についてきたアンブシュアや息のコントロールに悪影響を与えてしまうこともあるため、まずは少しずつ取り組むことをオススメします。

サックスビブラート練習法①

安定して伸ばすことのできる音を選び、以下の四つのパターンでサックスのビブラートをかけてみましょう。

1.かける→かけない

2.かけない→かける

<慣れてきたら3と4を追加>

3.かける→かけない→かける

4.かけない→かける→かけない

チェックポイント①-I

初めてビブラートをかける!という方はここからです。ウォゥウォゥまたはワウワウと言うつもりで、音を伸ばしながらアゴを動かしてみてください。

最初から音量や音程の幅を気にする必要はありません。まずはとにかくアゴを動かすことに慣れていきましょう。

▼参考動画①音を伸ばしながらただアゴを動かしているイメージ

ただし、

- アゴを動かすこと

- 安定した息が保たれていること

この二点が両立できているかどうかを注意深く観察しましょう。(息をキープできていることが後々非常に大事になってきます!)

アゴの動きにつられて息まで(大型犬がハアハア言うように)動いてしまっていないか要チェックですよ!

▼参考動画②アゴの動きと一緒に息まで動いてしまっているイメージ

大体慣れてきたぞ!う~んいい感じかな…という方は、チェックポイント①-Ⅱに進みましょう!

チェックポイント①-Ⅱ

次は、自分の理想の波の形に少しずつ近づけることを目標にしてみてください。この段階が最初の難関と言えるかもしれませんね…。ビブラートの仕組みの章で説明した二ヶ所の動きと、それぞれの与える音への影響に注目をすることが上達への近道です。

おさらい!

・A.口元、リードへの圧力=音程、響きの変化

緩み、締まりすぎていないか?

・B.口内、狭くなる⇄広くなる=音色、響きの変化

音色に影響が出過ぎていないか?

練習を繰り返しながら自分の心地よいと思えるビブラートを探ってみましょう。

かけていない時の音と比較をしながら、アゴをゆっくり動かすことからスタートです。

慣れてきたところで、速さや動かす場所などを少しずつ変化させ、音への影響の違いを体感してみてください。

自分の音と体の関係をよーく観察しながら、根気よく、頑張ってみましょう!

▼参考動画③理想のビブラートに近づけていくイメージ

チェックポイント①-Ⅲ

初級編最後のチェックポイントでは、チェックポイント①-Ⅱで練習した自分が良い!と思えるビブラートをある程度規則的にかけられることが目標となります。

- どれくらいのテンポで?

- かける、かけない場所が何拍ずつ?

- 一拍に入る波の数は?

という3つの項目を思い浮かべて、今度はメトロノームを用いて練習法①に取り組んでみてください。波の速さに意識を向けられるよう、無理のないテンポに設定することが重要です!

(例)・どれくらいのテンポで?

四分音符=60で

・かける、かけない場所が何拍ずつ?

それぞれ四拍ずつ

・一拍に入る波の数は?

一拍に三つの波が入る速さで

▼参考動画④例で示した練習に取り組んでいる様子

チェックポイント①-Ⅲまで到達する頃には、サックスでビブラートをかけることにも大分慣れてきているのでは無いでしょうか?自信がついてきた方は、是非、メロディーの中で実践をしてみてくださいね!

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

サックスのビブラート上達のために(中級)

前章では理想とする波の形を見つけることを重視した練習法を提案しました。この感覚はサックスのビブラートを用いる上でとてもとても重要なのですが、更に高度なコントロールや様々なバリエーションを身につけようとするならば、よりテクニックそのものに意識を向ける必要があります。

こう吹きたい!という感情は一旦置いておいて(置いておくだけで忘れちゃダメですよ!)、クールに技術と向き合う練習法、是非一度試してみてください!

サックスビブラート練習法②

自分の好きなように単音で練習する(=練習法①)のではなく

- 音階

- テンポ

- 伸ばす長さ

- 一拍に入る波の数

- 波の詳細なイメージ(例えば音程の幅、広めにする…狭めにする…)

- かける⇄かけないのパターン(練習法①参照)

の6つの要素をあらかじめ決めておき、メトロノームを使用して取り組んでみましょう。同じパターンを長く練習するのではなく、満遍なくその日の気分によって各要素を変えてみてください。

(例)

1.音階

ト長調の上行形

2.テンポ

四分音符=70

3.伸ばす長さ

八拍くらい

4.一拍に入る波の数

三つくらい

5.波の詳細なイメージ

(例えば音程の幅を広めor狭め)

音程の狭い緩やかな波

6.かける⇄かけないのパターン

(練習法①参照)

最初から最後までかける

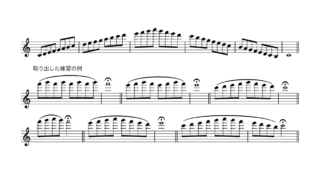

▼参考画像②例で示したパターンの譜例

同じパターンを長く練習するのではなく、満遍なくその日の気分によって各要素を変えてみてください。

要素を細かく決め、それをしっかり守ることはより高度なテクニックの習得に、各要素の組み合わせを変えることは、様々なバリエーションの発見につながります。

この練習はチェックポイント①-Ⅲと同じように感じられるかもしれませんが、

・自分の美的感覚に注目をするのか?

はたまた、

・技術そのものに注目をするのか?

それぞれのマインドの違いが大きなポイントとなっています!

チェックポイント②-I

サックスのビブラートの精度を上げるために、メトロノームと合わせてチューナーを用いることも効果的です。

耳の感覚を頼りにすることももちろん重要ですが、波の形や全体の音程を目で見て確認することで、思っていたよりも音程の変化が極端だった、かけはじめの音程が下がりすぎてしまっていた、など…自分では気づきにくい細かなクセをすぐに修正することができます。

音を出す前にイメージしていた波の形と、実際にあらわれている形の違いを、耳と目を使ってすり合わせながら練習してみてください。

ここで少し脱線して…僕が普段使っているメトロノーム、チューナーのアプリ(他にも様々な機能があります!)をご紹介します。有料のものとなってしまうのですが、興味のある方はぜひお試しを!

▼Tonal Energy ダウンロード:http://apple.co/3sx2Xdb

チェックポイント②-Ⅱ

音程の次は波の速さのコントロールについて掘り下げてみましょう。

練習法②で挙げた要素の一つ、4.一拍に入る波の数を様々に変化させて練習してみてください。

(例)

・だんだん速く

かけない→一拍に2つの波

→3つ…→4つ…

・ランダム

一拍に4つの波→かけない

→2つ…

▼参考画像④例で示した練習法の譜例

▼参考動画⑤例で示しただんだん速くのパターンに取り組んでいるイメージ

▼参考動画⑥例で示したランダムのパターンに取り組んでいるイメージ

慣れるまでは少々難しいかもしれませんが、この練習は柔軟なコントロール力を身につけるためにとても効果的です。だんだん波を速く、または遅く、といった実践的な表現にとても近いと言えるでしょう。

また、波を速くしようとするにつれて、だんだんと口がしまり音程が上ずってしまう(その逆も!)ケースがよくみられるため、全体的な音程のチェックも忘れずに!

このようなストイックな練習をした後こそ、一度置いておいた「こう吹きたい!」という気持ちを取り戻してメロディーに触れてみてください。

旋律の中のある部分に対して速いビブラートをかけてみる…、遅いビブラートをかけてみる…、あえてかけない、など色々試してみることで音楽表現の奥深さや楽しさを一層体感できるはずです。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

番外編 サックスのビブラート上達にはハートが肝心!

サックスのビブラート上達のためには、テクニックの練習と同じくらい自分の中の好き!や、良い!といった気持ちを磨くことが重要です。そのためにはやはり良いものに触れることが一番!この章ではCreatoneアーティストの演奏やオススメする音源、映像をご紹介します。

蒙’s Recommend!

G.プッチーニ:オペラ『ラ・ボエーム』よりミミのアリア「私の名前はミミ」

ソプラノ ミレッラ・フレーニ

ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団

指揮 ヘルベルト・フォン・カラヤン

https://www.youtube.com/watch?v=yTagFD_pkNo

目指せ!サックスビブラートの達人!(上級編)

練習方法の解説もいよいよ最終章!コントロールのし辛い音域にビブラートをかけるためのポイントや、誰かと一緒に吹く、アンサンブルをする際のビブラートの考え方についてご紹介していきます。

継続してビブラートの練習を行ってきたり、曲の中で試行錯誤するうちに「あれ…意外とそんなにアゴを動かす必要がない…?」といった感想を持ったり、「私ビブラートかけてる時そんなにアゴ動いてない…?」という状態に気づくはずです。(それほど微細なコントロールが必要なテクニックなのですね…!)

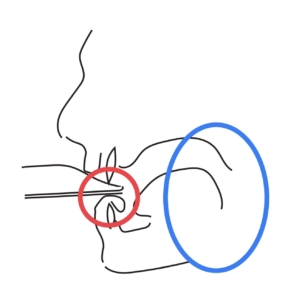

アゴをあまり動かしていないのに、どうしてビブラートがかかっているのでしょう?それは、技術の上達による部分ももちろんありますが、(仕組みの章で解説したように)口内の動きが補助的に波の変化を生み出していると考えられるんです!高音域や低音域に綺麗にビブラートをかけるためには、この口内の変化に着目することが最大のポイントとなります。

通常の音域と同じようにアゴを動かしてしまうと、高音域であればウィンウィンと音程の幅が動き過ぎてしまったり、低音域であれば音色が変わり過ぎたり、音が潰れてしまいます。

こうした状態を防ぐために重要な考え方となるのは

・その音を出す(≒コントロールする)ために必要な働きをしている部分は動かし過ぎない

というものです。

高音域や低音域のコントロールはアンブシュアや口元、リードへの圧力と密接に関係しているため、アゴを動かし過ぎてしまうとそもそもの音を出す奏法が崩れてしまいます。影響をモロに受けやすいということですね。そこで口内の動きが重要になるのですが、まずは体感してみましょう!試しにオウオウオウ…ウユウユウユ…と声に出してみてください。

- 楽器を吹いている状態のように口が軽く尖っている

- 口の中が動いている、また動いている位置が違う(オウオウは奥の方?ウユウユは前の方?)

- しかしアゴはほとんど動いていない

といった状態が観察できるのではないでしょうか。

これらの状態の利点は以下のように説明できますね!

・楽器を吹いている状態のように口が軽く尖っている

=アンブシュアを大きく動かす必要がない

・口の中が動いている、また動いている位置が違う

=口内の動きも色々なバリエーションがある(音域によって変化させ、工夫する余地がある)

・しかしアゴはほとんど動いていない

=リードへの圧力の変化が少ない→音程の変化が少ない(重要ポイントです!)

必ずしもオウオウオウ…ウユウユウユ…というシラブルをイメージする必要はありませんが、こうした口内の動きを意識的に用いることは、高音域や低音域のビブラートの改善につながるのではないでしょうか?是非試してみてください。

サックスビブラート練習法③

音階の上行、下行形を使って、練習をする。

▼参考画像⑤上行系を用いた練習法の譜例

▼参考画像⑥下行系を用いた練習法の譜例

いきなり練習法②のような細かな部分に注意する必要はなく、まずは自分のイメージ通りのビブラートがかけられているかを重視しましょう。

口内の動きに着目した音程変化の少ないビブラートが役に立つのは、高音域や低音域だけではありません。この記事の読者の皆さんは、サックス同士のアンサンブルや吹奏楽など、他のプレイヤーと一緒に演奏する機会や経験のある方が多いと思います。

そうした際、自分がかけたいからといって曲の全てでソロで用いるようなビブラートをかけてしまったら…?全体で作り上げたハーモニーやバランスを、崩してしまうことになりかねないと想像がつくと思います。

もちろん、ソロ以外の場所では絶対にビブラートをかけてはいけない!と言いたいわけではありません。ですが、体のどこを操作したら、どのようなビブラートがかかるかを理解し、音程変化の少ないビブラートを表現の手段の一つとして持っていることは、アンサンブルをする上でできることが格段に広がると言えるのではないでしょうか?

音程やタイミングだけでなく、ビブラートにまで踏み込んでこだわることによって、誰かと一緒に音楽を作り上げる醍醐味をより深く味わうことができます。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

再・ビブラートとは?僕のビブラート観

最後に僕の考えるビブラート観についてお話をさせてください。ノウハウ的な側面から離れて、そもそもビブラートとは何なのか…あなたはどう考えますか?いくつか質問をしてみますので、皆さんの今取り組んでいる楽曲や好きな作品など、様々な音楽を思い浮かべながら答えてみてください。

では、その音楽の中で…

あなたの一番好きな瞬間はどこですか?

どのような時にビブラートをかけたいと思いますか?

そもそも、あなたはどうしてビブラートをかけたいと思うのでしょうか?

あの人、あの子、あの先輩、あの先生だったらどんなビブラートを…?

ビブラートがかかっている音=絶対的に美しい!と言えると思いますか?

その音楽をどのように捉えていますか?

何だか難しいことを言ってしまっていますね、ごめんなさい。答えが出ない時は辞書に頼ってみましょうか、試しに色々な定義づけを見てみると…。

・ニューグローブ音楽辞典からの引用

vibrato(ラテン語の vibrare「震わす」に由来する語)表現性を高めるため、多少とも急速かつ微細に音高を変動させることを言う。音の強度の変動を指す場合もある。(抜粋)

・新編 音楽中辞典からの引用

音の高さをわずかに揺らしながら演奏すること。声楽や多くの楽器の演奏で広くおこなわれる技巧で、声や音を豊かに美しく響かせる目的で用いられる。弦楽器の場合は弦を押さえる指の振動によって、管楽器の場合は一種のブレス・コントロールによっておこなわれる。

・The Oxford Companion to Musicからの引用

A wavering of pitch used to enrich and intensify the tone of a voice or instrument; it is practised in particular by wind players, string players, and singers. At present the technique is used frequently, and is commonly held to be an important constituent of a competent player’s or singer’s tone. (省略)In consequence, the senza vibrato tone has become a special effect in contemporary music.

↓和訳文

声や楽器の音色を豊かにしたり、強めたりするために用いられる音程のゆらぎのこと、特に管楽器奏者、弦楽器奏者、歌手によって習得される。現在では頻繁に使用されており、一般的に能力のある演奏家や歌手の持つ音色の中での重要な要素であると考えられている。(省略)その結果、ビブラートを用いない音は現代音楽において特別な効果を持つようになった

これらを受けて、あなたは更にどう考えますか?

僕は、ビブラートとは

- あくまで音楽の表現方法の一つ

- または、表現をしようとした結果起こった(起こってしまった)もの

であると考えています。

つまり

- 目的(=音楽や表現への意志、感情)を達成するための道具、技術(=ビブラート)

- 目的(=音楽や表現への意志、感情)を達成しようとした結果、副産物(=ビブラート)

という関係です。

そのため、ビブラート自体が目的となること、音楽よりも先に立つことは稀と言えます。

そのような「手段として捉えたビブラート」という考え方は、辞書の引用からも読み取ることができるのではないでしょうか?特に、ビブラートをかけないことも表現の選択肢になり得る!という、Oxfordの最後の文に強く表れているように感じます。

一人一人の持つ音楽に対する価値観や美意識は当然違っています。ビブラートはそうした意識と直結しているテクニックですので、結局、章の初めに問いかけた質問に決まった正解など無いと言えるでしょう。どんなに高級な絵の具や筆を持っていても、描きたいイメージやインスピレーションがなければ絵は描けないように、ビブラートをより良く用いるために重要なのは、音楽への意思、言い換えるならば「(熱い)ハート」の存在だと思うのです。

最後に

いかがでしたでしょうか?僕の考える練習法や注意点について説明してきましたが、ビブラートと同じように、万人に共通する絶対的な奏法はありません。この記事全てを鵜呑みにする必要は全く無く、なるほど!と思っていただけたものを選んで、役立てていただければ嬉しいです。また、そうした個人差をあえて楽しんだり、自由に比較できるサービスがCreatoneだと思うので、是非動画コンテンツもご覧になってみてくださいね!最後までご覧いただきありがとうございました。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

執筆者情報

蒙 和雅(Mon Kazuya)

Twitter:https://twitter.com/_____monT

略歴

愛知県出身、12歳よりサクソフォンを始める。

愛知県立明和高等学校音楽科を経て、東京藝術大学を卒業。現在同大学院修士課程一年に在学中。

第24回日本クラシック音楽コンクールサクソフォン部門高校の部第2位(最高位)。

日本サクソフォーン協会主催第17回ジュニア・サクソフォンコンクール第1位。

第22回神戸新聞松方ホール音楽賞木管楽器部門奨励賞受賞。

公益財団法人青山音楽財団2019年度奨学生。

奏楽堂モーニング・コンサートにおいて、藝大フィルハーモニア管弦楽団と共演。

学内にて安宅賞、同声会賞を受賞。

サクソフォンを平井尚之、堀江裕介、林田祐和、大石将紀、有村親純、須川展也の各氏に、室内楽を須川展也、貝沼拓実、本堂誠の各師に師事。

また、アルノ・ボーンカンプ、アレクサンドル・スーヤ、ジェローム・ララン、ニキータ・ズィミン各氏のマスタークラスを受講。