【サックス】スケール練習方法|初心者から上級者編まで解説!

こんにちは!

サクソフォン奏者の蒙 和雅(もん かずや:愛知県立明和高等学校音楽科を経て、東京藝術大学を卒業。現在同大学院修士課程一年に在学中。詳細は記事最下部に掲載)です。

今回の記事は、スケールの重要性と効果的な練習方法がテーマとなっています。

皆さんは、スケール練習に対してどのようなイメージを持っていますか?

指のエクササイズとしてのイメージしか持っていなかった…という方、これほど惜しいことはありません。

スケール練習は、指の鍛錬以外にも様々な要素が一つに詰まった、非常にオトクな練習方法なのです。

では、その要素とはオトクさとは何なのか?詳しくは本文で解説していますので、是非目を通してみてくださいね!

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

スケールとは食材だ!サックススケール練習の重要性。

東京芸術大学の初代サックス科講師であった阪口新(さかぐち あらた)先生の部屋からは、いつもスケール練習の音が聴こえていた・・・

パリ国立高等音楽院サックス科教授である、クロード・ドゥラングル氏が来日した際、楽屋からは一日中ひっきりなしにスケールを練習する音が聴こえていた…

など、偉人的なプレイヤーたちにはほぼ例外なく熱心にスケールに取り組んでいたエピソードが残っています。

そのような逸話が残されているのは、サックスの世界だけではありません。

高名なチェリスト、ヤーノシュ・シュタルケルは演奏家としてのキャリアを危惧し(既に国際的な評価と名声を得ていながら!)演奏活動を二年間休止、自らの基礎力を一から見直す期間に充てたそうです。

そして、世界的に活躍している演奏家たちのインタビュー動画やSNSで発信している情報が、気軽にみられるようになった現在においても、スケール練習の重要性に触れている例は、非常に多くみられます。

こうしたエピソードは、時代や楽器種を問わず、スケール練習が重要なものだとみなされてきた証と言えるのではないでしょうか?

僕の周りでさえ、尊敬する演奏家のほぼ全員が、日々欠かさずにスケールを練習している姿を見てきました。

では、スケール練習のどのような点が重要と言えるのでしょう?

今、みなさんが練習している楽譜をよ〜く見てみてください。

そこに書き記されている音の動きのほとんどが

・隣り合う音への動き→順次進行

・離れた音への動き→跳躍進行

の二種類に分類できると思います。

こうした二種類の動きは、仮に楽曲のその部分がニ長調で書かれているとするならば、

・隣り合う音への動き→順次進行

(例)ド♯→レ→ミ→ファ♯

=ニ長調のスケールの上行系の一部

・離れた音への動き→跳躍進行

(例)レ→ファ♯→ラ

=ニ長調の音を使った動きの一部

と分析することができます。

そのため、順次進行はスケール練習を使って、跳躍進行はスケールを用いた動きを練習することによって、(=インターバルの練習、アルペジオの練習と言います)楽曲に出てくる音の動きを前もって練習できると言えますね。

つまり、スケールを練習するということは、これから出会う、まだ見ぬ楽譜に現れるであろう動

きに、既に触れていることになるわけです!

ある規則に乗っ取った音の集まりを順番に並べたもの、それがスケール(=音階)です。

楽曲とは、ある規則、または複数の規則に乗っ取った音の集まりを、自由に組み合わせたものですから、スケールとは音楽へと発展する前段階の存在であるというイメージを持つことができるのではないでしょうか。

そう捉えるならば、日々スケールに取り組み、それを磨いていくことは、料理人が美味しい料理(=音楽)を作るため、優れた食材にこだわり、追い求めるようなものだと考えることができると思うのです。

コスパ高すぎ!サックススケール練習の重要性その2

前章では、スケール練習の意義や僕の思うロジックについてお話ししました。この章では技術的な面に着目した場合、スケール練習にはどのような利点があるのかを説明したいと思います。

ただスケールを吹くといっても、そこにはどのような体の動き、練習すべき要素が絡んでいると言えるのでしょうか?

試しに挙げてみると…

・発音

・指や手の動き、ポジション

・指の選択

・息の使い方

・各音域の音色

・音程

・音のまとまりへの感覚

などなど…

簡単に考えてみただけでも、一つの練習法に沢山の要素が関わっていることが分かります。

また、これらの要素は一つ一つが独立しているのではなく密接に関連している点も押さえておきましょう。

例えば、

・指や手の動き、ポジション

が適切でなければ

・指の選択

に問題が起きてくることが想像できるでしょう。

他にも、

・息の使い方

が改善されれば

・各音域の音色

・音程

といった要素にも良い影響があることが予想されますね。

また、タンギング、アーティキュレーション付け、インターバルの練習、アルペジオの練習、フラジオ音域の使用…と様々な発展的な練習法を取り入れることによって、更なる複合的な技術を培うことができます。

このように、スケール練習には楽器を吹く上で重要な要素が多数含まれており、それらを同時に練習することができるため、オトクな練習法だと言えるのです。

とはいえ、いくら効率的といっても全ての要素を同時に気をつけながら練習することは非常に困難です。まずは、自分に足りていないと感じる部分に意識を向け、着実に練習を始めてみましょう。

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

サックススケールの具体的な練習法

それでは具体的な練習方法や練習時に気をつけるべき点を見ていきましょう。

段階的に練習方法をご提案していますので、自分のレベルと照らし合わせて取り組んでみてください!

この世界には様々な種類のスケールがありますが、まずは一般的に長調、短調または、〇〇メジャー、〇〇マイナーと呼ばれている、調性のスケールから始めましょう。

練習を始める前に、各種のスケールが記載されている教材を手元に用意しておくことをオススメします。

番外編 おすすめのスケール教材

・サクソフォーンのためのトレーニング・ブック 音楽之友社

サクソフォン奏者である須川展也さんが監修した教則本で、スケール練習の譜例が豊富に掲載されています。比較的安価でありながら、上達のために必要不可欠な基礎練習が一冊にまとめられているため、初心者の方には特にオススメの教材です。

・Perfect Scale for Saxophone全五巻←通販サイトに遷移することができます

同じくサクソフォン奏者である松下洋さんが作成したスケール本のシリーズです。運指を覚え始める段階の方から、プロレベルの技術に至るまで、Perfectの名の通り非常に幅広い内容が収められています。辞典と呼べるほど多種多様なスケールや練習パターンが網羅されており、サックス向けのスケール本としては最も内容の濃いものと言って良いのではないでしょうか。

・タファネル&ゴーベール 17のメカニズム日課大練習

サックスではなくフルートのための教則本なのですが、掲載されているインターバルや分散和音(アルペジオ)練習のパターンが非常に秀逸です。基礎練習を行っているだけでも曲を吹いているような気分になれるため、日々の練習が物足りない、刺激が欲しいと感じている方にオススメの一冊となっております。

ご紹介した教材は全て僕が実際に使用している(していた)ものの中から、内容が優れており、なおかつ楽器店などで比較的簡単に手に入るものを選びました。

実際に見比べながら、ご自身にレベルや目的に合ったものを使ってみてください。

初心者向けスケールの練習方法

まずは楽器に触れてから日が浅い方や、スケール練習にあまり取り組んだことのない方へ向けた練習方法です。

全調って何…?#や♭が3つ以上ついているのは指が心配…といった方はまずここから!

練習法①

最初から全ての音域を使って取り組む必要はありません、1オクターブにおさまる幅から始めて少しずつ音域を広げていきましょう。

慣れてきたところでアーティキュレーションを付けた練習にも取り組んでみましょう。

ここで注意点です!

最初、何も調号がついていない調から始めるとするならばハ長調、C-durということになりますが、サックスの下のドの音は非常に出しづらいです。

いきなり出鼻を挫かれてやる気喪失…ということになりかねません。まずは音が出しやすい音域から始まり、なおかつ調号が少ない調のスケールから初めてみてください。

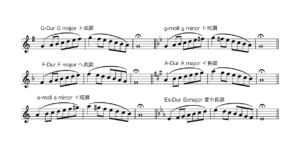

(例)G-dur、g-moll、F-dur、A-dur、a-moll、E♭-dur

重要なのは

・間違えないテンポで、まず指使いを覚えること

・最初から最後までしっかりと息が入っていること

の二つです。

この二つに注意をしつつ、譜例のような一オクターブの幅で全調のスケールを吹けることを目標に

してみましょう。

また、メトロノームに合わせて練習することで、指の動きが不安定な部分が浮き彫りになります。

より効率的に指の動きを修正できるため、是非取り入れてみてください。

指使いや調号の多い調にも慣れてきたところで、少し音域を広げてみましょう!

様々な調が体に馴染んできたところで、次の章へ進みましょう。

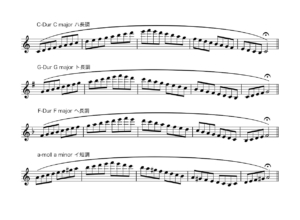

通常音域の全てを用いたスケール練習にチャレンジです!

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

中級者向けスケールの練習方法

指使いはほとんど問題なく、スケールも既にある程度吹ける!という方はこの章でご紹介する練習方法に取り組んでみてください。

練習法2

通常音域の全範囲を用いたスケール練習です。

前章のポイントである二点

・間違えないテンポで(まず指使いを覚えること)

・最初から最後までしっかりと息が入っていること

は抑えつつ、更に

・全ての音域の音色の均一性

・音程

といった項目にも、意識を向けて練習してみてください。

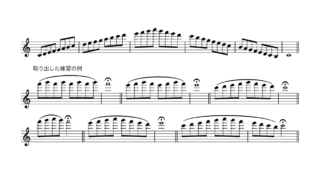

サイドキーを使用する高音域や両手小指の操作が難しい低音域は、その部分のみ取り出して練習することも大変効果的です。

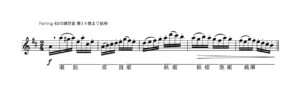

自分の出来るテンポから始めて、大体♩=80のテンポの中に十六分音符がはいる速さで吹けることを目標にしてみましょう!

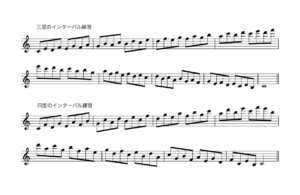

また、これまでの記事の中でも度々出てきた、インターバル練習にも取り組んでみましょう。インターバルとは音程の間隔のことです。

隣り合った音に進んでいくこれまでのスケール練習とは異なり、決まった幅の音程をスケールの順番で続けていく練習方法です。

例:ド→ミ→レ→ファ→ミ→ソ…(ミはドからみた三つ上の音、同様の間隔を続けていく)

インターバル練習は音程の間隔が広くなればなるほど難しくなります。まずは、一番指に馴染んでいると感じる調の、三度、四度のインターバル練習から始めてみましょう。

ところで、メトロノームを用いたスケール練習を行うとき、皆さんはどのように合わせようとしていますか?

仮に♩=70のテンポの中に十六分音符がはいる速さで練習しているとするならば、ドレミファ、ソラシド、レミファソ…のように4つごとの塊で捉え、その始めの音をメトロノームに合わせようと調整するのではないでしょうか?

最初の感覚としては全く間違っていないのですが、ずっと続けているとその塊の意識が手クセとして染み付いてしまう場合があります。

時には、スケールの最初の音をアウフタクトのように捉えたり、三連符で吹いてみたり、メトロノームに合わせる音をずらした練習を試してみてください。

指のエクササイズとしてだけではなく、脳トレのような感覚が楽しいため、僕自身お気に入りなオススメの練習法です!

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

上級者向けスケールの練習方法

この章では、全調のスケールがスラスラ吹ける程度のレベルを前提に、一歩進んだテクニックを習得したいという方に向けた練習法をご紹介します。

前章で取り上げた全音域スケールはスケール練習の超基本です。上級といえども継続して取り組みましょう。

・間違えないテンポで

・最初から最後までしっかりと息が入っていること

・全ての音域の音色の均一性

・音程

といった基本的なポイントも、もちろん抑えつつ

・発音

・より滑らかなレガート感

・音楽性

(上手い人のスケール練習は、それがまるで音楽のように聴こえることもあるのです..)

などなど、様々な要素に意識を向けて、思いつくまま、自由に磨きをかけていってください。

上級ともなると、目標とするテンポは速いことに越したことはないのですが…吹き飛ばしてし

まっていませんか?

どんなに速いテンポで練習していても、常に確実性を意識することが非常に重要です。(適当な速吹きは身を滅ぼすだけですよ…!)

インターバル練習も、五度や六度、七度、オクターブ(それ以上は超上級です!)など、より音程幅の広いものに取り組んでみましょう。

大きな音程幅での滑らかなレガートや下向きの跳躍といった、サックスの苦手とするテクニックに対して非常に有効な練習法です。

最近のサックスの曲にフラジオの音域が登場することは、もはや珍しいことではなくなりましたね。

フラジオに慣れる、コントロール力を上げる、そして何より、出会した時にビビらないために、日々のスケール練習に取り入れることは非常に有効と言えるでしょう。

フラジオ音域の運指はイレギュラーなものが多いため、まずは通常音域との境目となる部分を抜き出して練習することをオススメします。(楽器を始めたばかりの時の、こんがらがりながら必死にサイドキーの運指を覚えていた感覚と、通じるものがあるのではないでしょうか?笑)

特殊な指使いにも慣れ、連結もスムーズになってきたところで、スケールの一部に組み込んで練習してみましょう。

抜き出し練習と組み込んだ練習を行き来しながら、少しずつ、一音ずつで良いので使用する音域を広げてみましょう。

余裕が出てくると、フラジオ音域の指使いにも、ある程度の規則性があることに気がつくのではないでしょうか?

ただ闇雲に運指表にかじりついて練習するのではなく、この規則の繋がりを持つ部分に分けて、段階的に音域を広げていくアプローチは非常に効果的だと感じています。

参考に僕の考える音域分けをご紹介します。

(例)アルトの場合

・第一段階

記譜のソ(最高音の一音上)まで

たかが一音上と侮るなかれ!ファ♯からソへの動きは、ほとんどの運指が繋がりにくいため、入

念な練習が必要です。

・第二段階

記譜のソ♯、ラ♭まで

またしてもたったの一音ですが、ソと同様にソ♯、ラ♭の運指も前後との関連性が薄いです。加え

て、その音自体を鳴らすツボも独特であり、音程もシビアなため、抜き出した練習が必要と言え

るでしょう。

・第三段階

記譜のラまで

またしてもたったの一音です!ごめんなさい!ですが、これより上の音域の運指には何かしらの

規則性が現れてくるため、ラまでのイレギュラーな運指をマスターしておくことは非常に重要で

す。音と指の系統が一音ごとに変わるため、ここまでが一番厄介と言えるかもしれません。

・第四段階

記譜のド♯またはレまで

一気に音域が広がりました。この音域は主にサイドキーを用いるという点で共通性、規則性があ

り、音を鳴らすツボも似ています。感覚を掴むことができれば、ラまでの音域よりも(比較的)

簡単と思う方もいるのではないでしょうか?

・第五段階

記譜のミまで

運指がサイドキーからフロント側のキーへ変化してくる音域です。同時に、第四段階までの音域と

比べて、音を鳴らすツボも変化します。

・第六段階

記譜のファ以上

プロでもコントロールが非常に難しい音域です。通常音域では用いないような息と口内の使い方

が必要となります。

細かく段階分けをしてきましたが、まとめるならば、記譜のラとシの間とド♯(またはレ)とミ

の間に、フラジオの中でも大きな奏法の溝があると感じています。分かれているそれぞれ音域の

感覚をまず掴むことが重要と言えるのではないでしょうか?

最後に

残念なことにスケール練習は月に一回、1日5時間取り組めばその月は練習しなくて良い!なんて、まとめて練習溜めできるようなものではありません。

近道などは存在せず日々コツコツと取り組むべき、まさに「継続は力なり」という言葉を体現したような練習法と言えるでしょう。(何事もそうであるとは思いますが…!)

すぐに身につく技術はすぐに役に立たなくなり、長い時間かけて習得した技術は、長い間自らを助ける…というのはどこで知った言葉だったか…。

サックスにとってのスケール練習とは、まさに、長きに渡って助けてくれる技術を身につけることに他ならないと思います。

億劫かもしれませんが、毎日10分でも、未来の自分へ投資するつもりでコツコツ取り組んでみてくださいね!

音楽の技術や知識を動画で学べる”Creatone”はこちら👇

執筆者情報

蒙 和雅(Mon Kazuya)

Twitter:https://twitter.com/_____monT

略歴

愛知県出身、12歳よりサクソフォンを始める。

愛知県立明和高等学校音楽科を経て、東京藝術大学を卒業。現在同大学院修士課程一年に在学中。

第24回日本クラシック音楽コンクールサクソフォン部門高校の部第2位(最高位)。

日本サクソフォーン協会主催第17回ジュニア・サクソフォンコンクール第1位。

第22回神戸新聞松方ホール音楽賞木管楽器部門奨励賞受賞。

公益財団法人青山音楽財団2019年度奨学生。

奏楽堂モーニング・コンサートにおいて、藝大フィルハーモニア管弦楽団と共演。

学内にて安宅賞、同声会賞を受賞。

サクソフォンを平井尚之、堀江裕介、林田祐和、大石将紀、有村親純、須川展也の各氏に、室内楽を須川展也、貝沼拓実、本堂誠の各師に師事。

また、アルノ・ボーンカンプ、アレクサンドル・スーヤ、ジェローム・ララン、ニキータ・ズィミン各氏のマスタークラスを受講。